温泉寺とは

温泉寺の歴史

「天歴年中この地の山中に、はじめて温泉湧出せり。地名を湯ガ峰という。」

『飛州志』『斐太後風土記』ともに湯ガ峰の温泉湧出を天暦年間(947~957年)と記していることから、下呂温泉は一千年以上の歴史を持つといわれている。

しかし文永二年(1265年)突然温泉の湧出が止まってしまう。

その翌年、毎日の飛騨川の河原に舞い降りる一羽の白鷺に村人が気づく。

不思議に思った村人がその場へ行ってみると、温泉が湧いていた。

空高く舞い上がった白鷺は、中根山の中腹の松に止まり、その松の下には光り輝く一体の薬師如来が鎮座していた・・・。

これが下呂に伝わる白鷺伝説であり、温泉寺開創の縁起である。

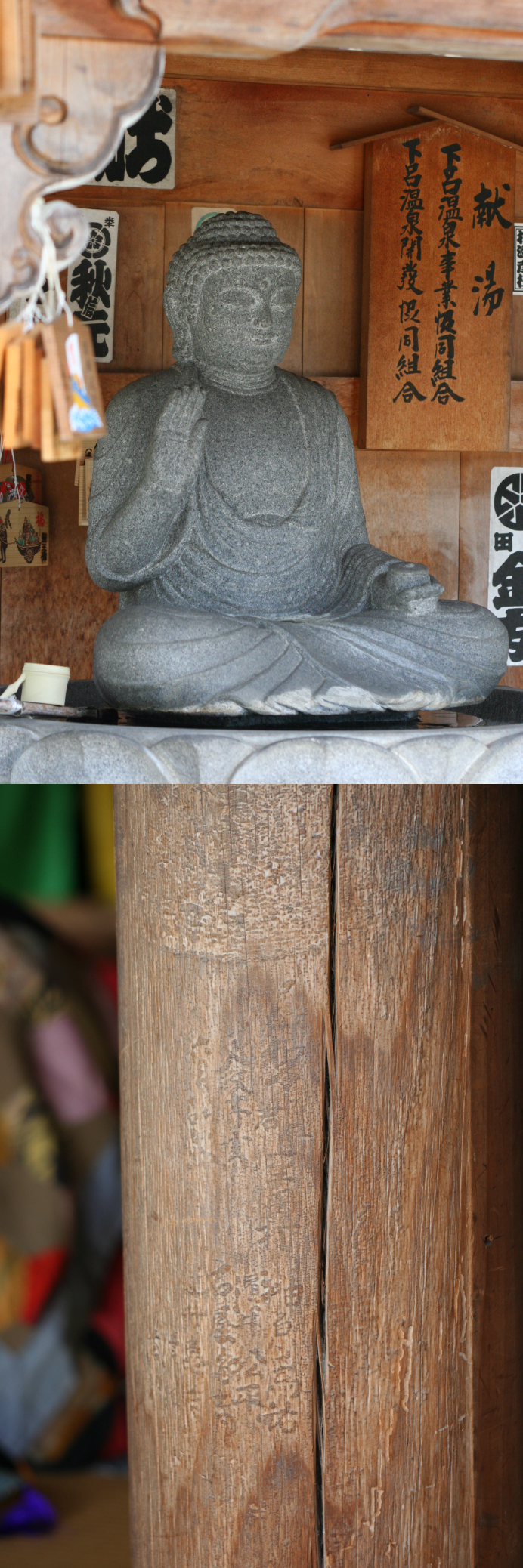

湯薬師如来尊像 白鷺に化身し、温泉の湧出を知らせたこの薬師如来を本尊とするのが、醫王霊山温泉寺である。

下呂富士と呼ばれる中根山の中腹に建ち、創建は寛文十一年(1671年)。

それまでは「湯島薬師堂」とよばれ、その記録で最も古いものは、永正四年(1507年)の薬師堂鐘銘である。(「金石款識」「日本古鐘銘集成」による。)当時、下呂へ湯治に来て病気平癒したと思われる尾張国中島郡中野郷の祖父江五郎右衛門重長という武士が、梵鐘を奉納している。

それから164年経た後に、北海道開拓に尽力したことで知られる初代飛騨屋久兵衛の父、武川久右衛門倍良が、萩原・禅昌寺八世剛山和尚を中興開山に迎え、再興した寺である。

下呂温泉を、草津・有馬とともに天下三名泉として初めて全国に紹介したのが、室町時代の五山僧・万里集九である。(「梅花無尽蔵」より)依頼、下呂温泉にはたくさんの湯治客が訪れるようになり、江戸中期には年間三万人を数えた。温泉寺にも、花柳病などの湯治客がお籠りし、朝夕薬師如来を拝みつつ、湯治の末、無事病気平癒した人達の残した絵馬が、今でも本堂に数多く残されている。また、願い叶わずこの地で命耐えた人達の過去帳も残っている。

本堂柱の落書き その他にも温泉寺では、下呂温泉の縁起を伝える『湯文』、江戸時代の遊行僧・円空の残した『円空仏』などを所蔵。山門下の墓地には、県指定史跡「飛騨屋久兵衛の墓」がある。

また、温泉寺では古くから大勢の湯治客が訪れ、治癒した人達の絵馬が数多く残されていますが、当時、絵馬を買えない人達が、願掛けに書いたのではないかとされる本堂柱への願文が現在でも複数確認できます。

願文は江戸時代に記されたものとみられ、「文化」、「文政」などの年号や「三河」、「三州」などの地名、そして願文した本人とみられる名前などが、本堂の古い柱九本にいくつも記されています。

温泉寺について

百七十三段の石段上から眺める下呂の街並み

温泉寺の境内は、地蔵堂から長く続く173段の石段を上がったところにあります。山門を抜け境内に入ると、そこからは下呂の町並みが一望できます。

温泉が湧き出る湯薬師如来尊像

本堂前にある湯薬師如来尊像からは、下呂温泉の霊湯が湧き出ており、薬師如来の霊験を今に伝えています。毎年3月8日には、薬師祭りが開催され、地元の人達の信仰の場となっています。

情緒溢れる静かな佇まい

温泉寺の魅力は、何といってもその静かなたたずまいではないでしょうか。高台の静けさと、心安らぐ景観が、観光の合間のほっと一息つける空間となっています。また、毎月13日には、どなたでも無料で参加していただける座禅会も行っています。お気軽にご参加下さい。